Posts Recentes

>> Aula Magna – Educação, Democracia e Permanência: onde há conhecimento, há transformação – 09/03/2026

Publicado em 06/03/2026

>> Edital UFRJ n.º 191, de 06 de fevereiro de 2026

Publicado em 06/03/2026

>> Edital 256/2026 – Monitoria GPDES/IPPUR

Publicado em 24/02/2026

>> Excelência Acadêmica: PPG-PUR atinge nota 6 na avaliação da CAPES (2021-2024)

Publicado em 14/01/2026

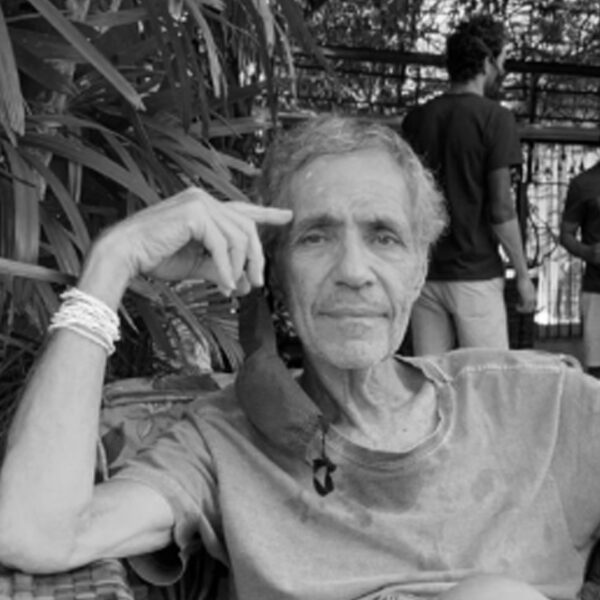

Homenagem ao professor Robert Moses Pechman

Publicado em 09/07/2025

CATEGORIAS: Boletim IPPUR, Destaques, Notícia PPGPUR, Notícias

Boletim nº 88, 09 de julho de 2025

A comunidade Ippuriana lamenta profundamente o falecimento do professor Robert Moses Pechman. Estudar um espaço tão conflituoso quanto o urbano foi uma das missões do nosso querido professor. Seu afeto o permitiu observar a cidade por um ângulo diferente daquele que estamos acostumados a ouvir quando o tema é Planejamento Urbano. Para ele, formado em História, a cidade é uma experiência que vai muito além do ambiente construído. A cidade é um palco de diversas aventuras que vão das mais trágicas às mais afetuosas.

Integrantes do grupo de pesquisa Laboratório do Escândalo, então coordenado por Pechman, escreveram textos em homenagem que contam sensivelmente um pouco da presença especial do professor em suas trajetórias pessoais, profissionais e acadêmicas. Aproveite a leitura!

Aprendemos com Nietzsche que quando olhamos para um abismo durante muito tempo, o abismo também nos olha. Embora para o filósofo alemão, o “abismo” representasse o lado sombrio da existência, pode ser interessante pensarmos nessa frase em um sentido mais literal. Será que os nossos objetos de estudo, de atenção – e, porque não, de afeto – nos olham de volta? E, se assim for, o que será que veem?

A cidade, “abismo” escolhido por tantos de nós e, especialmente, pelo Robert, olhava para ele enquanto era por ele olhada? O que acontecia nessa relação, que energias e marés eram movimentadas nessa troca de olhares?

Ao contrário de tantos de nós, que por vezes olhamos a cidade por partes – o trânsito, a morfologia, a violência, a desigualdade..., seccionando-a em pedaços que podem, eventualmente, destituí-la de sua vida – Robert queria dela a sua inteireza. Sua carne e suas veias pulsando. Seus amores e seus ódios. Os seus diversos aspectos, a sua carnalidade e a sua subjetividade, despertavam a atenção dele e eram alvo das suas análises ferinas. Fosse olhando para a cidade através das representações que dela fazem os escritores, músicos ou cineastas, fosse encarando-a olho no olho e descortinando as suas belezas e feiuras, nunca faltou a Robert disposição para perscrutar essa nossa insana colmeia humana, desvelar as suas múltiplas camadas, descascando-a como a uma cebola, apenas pra descobrir outras camadas ainda mais profundas.

E eu, aqui no meu sonho, fico pensando o que a cidade responderia ao ser questionada sobre o que via naquele homem, tão franzino, mas com uma mente que ia muitas milhas à frente do que o seu corpo era capaz. Fico imaginando a cidade olhando, todos os dias, para aquele indivíduo aparentemente tão frágil, que mergulhava no caos das suas ruas munido de sua bengala e de sua poderosa capacidade de observação, decifrando as suas dinâmicas, suas contradições, sua poética e suas delicadezas. Colocando-a nua de seus adereços para decifrá-la naquilo que ela efetivamente é: a maior obra humana.

No meu devaneio, ao ser questionada sobre o que via ao olhar para aquele homem, a cidade, entristecida por ter perdido um de seus maiores tradutores, responderia com apenas uma palavra: “paixão”.

Conta-se que o escritor alemão W. G. Sebald acreditava que as coincidências não eram mero acaso, que haveria ligações invisíveis a nós e que de algum modo conectavam pessoas, lugares e eventos, mesmo que fossem em tempos históricos distintos. Quem já leu “Os Anéis do Saturno” pode compreender como o Sebald tentava demonstrar pela sua escrita as conexões ocultas que nos unem. Vou contar a vocês como foi a primeira vez que eu vi o Robert, e devo logo confessar a vocês que foi por meio de um desses acasos improváveis.

E foi exatamente em 2018, no Campus da Praia Vermelha. Eu ainda não morava em definitivo no Rio de Janeiro e havia vindo para cá para participar no XV Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, carinhosamente chamado de SHCU (pronuncia-se XÚ). Estava à procura de um tema de pesquisa para o meu futuro doutorado e, devido a isso, tentava assistir ao máximo de sessões possíveis com assuntos e pessoas que me interessassem. Ao folhear a programação, em meio a tantos nomes, tantos temas, alguém me chamou a atenção: Leandro Marino Vieira Andrade, que havia sido meu professor em Porto Alegre, no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS.

Leandro foi o primeiro professor que me apresentou “outros modos de olhar” as cidades. Foi ele que me introduziu “As Cidades Invisíveis” do Italo Calvino, e recordo bem que, ao invés de pedir aos alunos para desenhar uma Zenóbia ou uma Pentesileia, tivemos que ler “O Tempo e o Vento” do Érico Veríssimo e imaginar a fictícia cidade de Santa Fé. Leandro havia sido marcante na minha vida. Então, entrei cedo na sessão intitulada “escrita, imaginação, narrativa” para revê-lo e quem sabe, conversarmos um pouco sobre a vida. Me sentei à esquerda na sala, próximo a parede, a meia distância da mesa e da porta, num lugar bem visível para vê-lo quando entrasse no recinto.

Quando chegou o horário previsto da sessão, chamaram pelo seu nome, mas ele não estava. Disseram, vamos para o próximo trabalho, quem sabe o Leandro só está atrasado. Houve uma apresentação, houve a próxima, e nada do Leandro. Logo, chamaram o Robert para apresentar. Lembro daquele homem de meia idade, franzino, voz grave, que disse que não ia apresentar nenhum powerpoint como os outros, ia somente ler o seu texto. Ah, pensei eu, quem ainda lê textos assim, sem ter uma bela apresentação na tela.

E ele começou a ler devagar sobre Simplício, um personagem escrito por Joaquim Manoel de Macedo que é completamente míope, física e moralmente, e que ao consultar um feiticeiro armênio, ganha de presente uma luneta, que é mágica, e que, utilizada em certas condições, permite que se veja além das aparências. Simplício agora pode ler o mundo, a começar pela cidade do Rio de Janeiro, onde vive. O tema central do romance de Macedo é a questão do olhar como forma de conhecimento, coisa que nos projeta diretamente na nova experiência urbana, onde, segundo Walter Benjamin, é preciso se iniciar nos princípios da arte de observar. Olhar, entender, formar juízo, decifrar, disse o Robert, é, por conseguinte, a chave de entrada na vida urbana moderna.

Logo, a leitura avança para analisar a obra do Rubem Fonseca, e aquele homem franzino começa a se agigantar, acelera o ritmo, aumenta o tom de voz, branda alto, como se perguntasse a todos nós: você sabe ler ... a cidade? Você sabe conviver na cidade? A cidade não é aquilo que se vê do Pão-de-Açúcar, assinala Robert ou Fonseca, já não sei mais, parece que se uniram em uma só entidade.

Robert segue a leitura desbravando os enigmas da cidade para nós, seu olhar atento sobre a cidade faz da urbe objeto de sua escrita em textos que mais parecem instantâneos fotográficos da paisagem urbana e humana, onde nada do que é urbano, nada que é humano lhe é estranho. A cidade dele sempre esteve nos afetos do encontro e do desencontro, nas complexidades da sociabilidade.

Fonseca, ou seria Robert, não queria cidades econômicas que produzam homens estressados, preocupados com o ramerrame do cotidiano cinzento do trabalho e da rotina, Robert queria mais da vida, queria mais do mundo, queria mais dos homens. Ao chegar ao final da leitura, Roberto citou Fonseca diretamente e leu bem alto: “Sei que tem gente que não vai acreditar nesta história que estou contando. Foda-se.”

O público presente aplaudiu forte, alguns até ficaram de pé, pensei: aquilo tinha sido a leitura de um texto acadêmico ou uma performance? Recordo bem da felicidade estampada na cara do Robert, era a alegria em pessoa, a superestrela do XU, talvez nem ele imaginava um júbilo tão forte após a leitura. Foi assim que eu encontrei o Robert.

Tempos depois, contei essa história quando tivemos a nossa primeira reunião em que eu perguntei se ele poderia ser meu orientador. Ele me disse honestamente que não se lembrava disso. Típico do Robert. Mas eu me lembro bem, afinal, a leitura poderosa daquele texto ficou marcada em mim.

O Leandro não apareceu naquele dia. Sei que se não fosse por ele, eu não teria entrado naquela sessão, não teria conhecido o Robert. Já me perguntei se meus dois mestres se conheciam. Não sei lhes dizer, pois nenhum dos dois estão entre nós. Porém, agora eu vejo bem como ambos eram como o feiticeiro armênio, entregando lunetas a nós, míopes da urbe, para que pudéssemos enxergar além das aparências típicas das metrópoles, para que pudéssemos decifrar os fios invisíveis que conectam pessoas, lugares e eventos nas cidades.

Hoje choram as cidades reais, mas se iluminam as cidades invisíveis.

Obrigado, Robert.

Lá pelo início dos anos 2000, eu fazia o curso de especialização em História da Amazônia como mais uma etapa de um percurso desenhado por mim com vistas ao doutorado. Foi na disciplina “Cultura e cidade” que conheci o livro “Olhares sobre cidade” (1994), que foi organizado por Robert. Os textos de Robert ali presentes (a bela apresentação ao livro e um texto com título homônimo ao livro) me deixaram encantado. Foi nessa época que conheci outro livro organizado por Robert, em conjunto com o prof. Luiz Cesar: o “Cidade, povo e nação: gênese do urbanismo moderno” (1996). E a presença do Robert, por meio de seus textos, então se fez na minha monografia de especialização, onde dei mais alguns passos na pesquisa sobre os bondes elétricos em Belém.

Anos depois, em 2002, fui aprovado para cursar o doutorado em arquitetura e urbanismo e dar continuidade à pesquisa que vinha empreendendo desde a graduação. Sou graduado em engenharia civil. Sou, como dizem, um “engenheiro diferente” e que tem os pés nas ciências sociais. Não pude concluir o doutorado na UFBA, pois tive que voltar a Belém para tomar posse num cargo público. O doutorado, como um sonho, foi adiado…

Mais alguns anos depois, decidi retomar a ideia do doutorado. Em 2008, fiz a seleção para programas de pós-graduação em Belém e no Rio de Janeiro. Tive sucesso e fui aprovado em todos. Tinha que escolher… E escolhi o IPPUR, na UFRJ, já com a intenção de ter o Robert como meu orientador. Mais uma mudança de cidade para cursar a pós-graduação. Foi assim no mestrado, no início dos anos 90, quando conheci o Rio de Janeiro.

Cheguei tardiamente ao Rio, acho que em abril de 2009. As aulas já tinham começado. Eu estava descobrindo um mundo novo, mais uma vez, e realizando um sonho, mais uma vez. Entusiasmado, eu queria prontamente escolher meu orientador. Eu já havia escolhido o Robert, porém ele ainda não sabia disso! (risos) Logo marquei uma reunião com ele, lá no IPPUR mesmo. Falei sobre minha trajetória acadêmica e minha proposta de pesquisa. Mais de uma década depois, a memória não me permite trazer os detalhes. O que importa é que Robert topou ser meu orientador.

Ao longo do doutorado, foram muitos os encontros com o Robert. Estes momentos sempre foram um acontecimento afetuoso. Conversávamos sobre minha pesquisa de doutorado, mas também sobre política, cinema, psicanálise e outras coisas da vida. Eu adorava os encontros na casa dele, que eram sempre acompanhados de um cafezinho, mas também de bolo e às vezes de um delicioso licor.

Ah, quantas saudades desses encontros! Brotavam muitas ideias. Chegamos a estudar juntos o livro “Historia da sexualidade I”, de Michel Foucault. Robert já tinha conhecimento de minha paixão por esse filósofo francês. Adorava quando Robert separava uns livros pra que eu lesse, por conta de minha pesquisa, e outros para que eu tomasse gosto pela literatura. Robert sempre dizia que havia uma falha na minha formação por só gostar de ler livros de não ficção. Ele dizia que eu precisava ler mais romances, mais contos.

Ao longo do doutorado no IPPUR, a minha proposta de pesquisa foi se alterando. Passei de algo, digamos, concreto para algo da ordem do imaterial, do simbólico, do sensível e do subjetivo. As leituras pós-estruturalistas muito me influenciaram. Eu já estava impregnado por Foucault. A produção acadêmica do Robert também teve sua responsabilidade. Saí de um estudo sobre a implantação dos ônibus elétricos no início do século XX para o tema da saudade materializado num projeto de “revitalização” do centro histórico de Belém que incluía a “volta do bonde a Belém”.

Durante o doutorado, fiz um estágio em Lisboa, na Universidade Nova de Lisboa, com um plano de trabalho que se debruçava sobre a saudade como um objeto filosófico e social. Era mais uma forma de constituir melhor o meu objeto de pesquisa. Robert, mais uma vez, foi um entusiasta disso. Ele dizia que essa ida a um outro país traria um ganho intelectual, mas acima de tudo seria um grande aprendizado pessoal. E assim foi!

Após o doutorado, sonho realizado, não me contentei. Me submeti à seleção para o pós-doutorado. Assim, fui para a PUC Campinas, me dividindo entre o Rio de Janeiro e Campinas. E Robert, mesmo não sendo mais formalmente meu orientador, continuava perto e presente. Logo mais, me candidatei ao pós-doutorado no IPPUR e assim, com a aprovação de minha candidatura, Robert passou a ser meu supervisor. A empreitada a dois continuava.

Desde o doutorado até o pós-doc, foram mais e mais encontros, mais manhãs e tardes de conversas e estudos. Voltava para casa sempre muito empolgado. E foram muitos eventos juntos, com a coordenação de sessões temáticas, e foram também algumas horas de aula em conjunto. Sim, eu e Robert ministramos aulas juntos como parte de meu plano de trabalho do pós-doc. Entre nós foram muitas as indicações de livros e revistas. Muitos momentos de carinho, em que a amizade se mostrava em livros como presentes ou em guloseimas que trazia de Belém. Ah, que saudade!

Em 2018, mais um sonho realizado. Fruto de uma sessão livre do ENANPUR, eu e Eliana Kuster (ex-orientanda de Robert) organizamos o livro “Foucault e a caixa de ferramentas: modos de pensar sobre a cidade, modos de agir na cidade”. O livro contou com os textos dos amigos participantes da sessão livre e com textos de dois autores convidados, o prof. Durval Muniz e o prof. Pedro de Souza.

Eliana foi mais um desses felizes encontros que Robert me proporcionou. Não posso deixar de mencionar a delícia de livro que é “O chamado da cidade: ensaios sobre a urbanidade” (2014), organizado por Eliana e Robert. O livro é mesmo em si um encontro entre os dois. E eu sempre vejo esse livro como o postulado matemático das paralelas, que correm lado a lado, e se encontram no infinito.

Na conta da amizade e parceria, proporcionadas pelo encontro com Robert, Giovana também entra. Outra que chegou e se tornou uma companhia quase onipresente em nossas atividades foi Stephanie, aluna de doutorado e orientanda do Robert. Graças à ajuda dela, em 2020, foi criado um grupo de pesquisa, formalmente cadastrado no CNPq. O nome do grupo é resultado de uma brincadeira minha, uma ironia, mas que Robert “pegou”. E assim foi criado o Laboratório do Escândalo Urbano. Mais encontros, mais produção acadêmica, mais horas de exercício da amizade.

De orientador a supervisor, Robert se tornou um parceiro acadêmico. E assim vieram os trabalhos no ENANPUR, no Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, nos seminários de história da ANPUH. Eliana, Giovana e Stéphanie, todas orientandas do Robert, também se tornaram parceiras nesses eventos.

Sei que algumas pessoas tiveram conflitos com seus orientadores. Não foi o meu caso! Fui agraciado com a presença do Robert em minha vida, ao longo de quase 15 anos…

Eu o chamava de “mestre”. Em Belém, quando se quer dirigir a alguém, independente de intimidade ou não, pode se dizer: “mano”, “patrão”, “chefe”, “doutor” ou “mestre”. Eu o chamava de “mestre” por conta disso, não só pela intimidade e pela forma afetuosa de se dirigir a alguém, mas também porque ele assumiu um papel importantíssimo na minha formação intelectual. Robert era meu mestre, parceiro e amigo.

Ano passado, em 2024, chegamos a propor uma sessão livre no ENANPUR, que não obteve sucesso. Eu contava muito com essa aprovação como forma de encontrar o Robert em Curitiba, onde ia ser realizado o evento. Mas não deu…

No dia 26 de maio, Stephanie me informou sobre a internação do Robert. Óbvio que eu e ela ficamos preocupados, pois sabíamos dos problemas de saúde do Robert. Com o tempo, infelizmente, o corpo parece não mais acompanhar a mente. É como se o corpo pesasse sobre a alma… No dia 28 de maio, Robert se foi.

E aqui, nestas linhas, meus olhos já se enchem de lágrimas.

Como vocês podem perceber, m Muitos dos parágrafos desse texto se referem ao privilégio de eu ter conhecido e estado com o Robert por tanto tempo. Não há uma sensação de débito com isso. Há sim um enorme contentamento por ter vivido tudo isso. Um contentamento estranho, pois é acompanhado por lágrimas.

Robert deixou um incrível legado. Seus textos são como guloseimas a degustar. A sua escrita permitiu que eu encontrasse a minha forma de escrita. Na minha escrita eu me mostrava, assim como aprendi muito com a escrita dele. A vida se inscreve também na escrita.

Robert deixou um incrível legado, que se ilumina em cada aluno e aluna que encontrou com ele.

Quero que esse texto seja entendido como mais um “mimo” para o Robert, igual aos bombons do Pará e ao licor de jambu que dei para ele.

Mestre, sinto saudades…

Com imensa gratidão,

Fernando Pinho

Robert detestava títulos e formalidades, principalmente para se apresentar ao/no mundo. Quando necessário, ele sempre se apresentava pelo que pesquisava. Já vi apresentações mais curtas, outras dramáticas, a maioria bastante performática, mas, todas quase sempre carregando essa mesma pergunta: como as pessoas se suportam na cidade?

Longe de insinuar que as cidades poderiam/seriam todas insuportáveis, ele, como um detetive, investigava os elementos (sobretudo os não materiais) que tornavam as cidades possíveis e, logo, suportáveis. O que faria com que pessoas completamente diferentes, em condições distintas, e ocupações diversas se aguentassem todos os dias, sem que essas delicadas construções ruissem? Quais tipos de laços uniriam as cidades, uniriam as pessoas?

Não se enganem, ele quase nunca falava das pedras, da materialidade das cidades e das suas relações de produção. O que não quer dizer que ele ignorava tais aspectos. Longe disso. Ele só voltava seu olhar agudo, mas também gentil e sensível, para aquilo que há de mais durável no urbano. Para os afetos, os encontros e também os desencontros.

Ele, antes de tudo, via o urbano como o encontro, ou talvez até mais pelos encontros, escrito assim no plural, acredito eu. As cidades seriam então, desde "labirintos sem saída", até "tabuleiros de xadrez", a depender do que estava sendo mobilizado e da natureza desses encontros. Ele ainda conseguia falar de cidades autoritárias com a mesma beleza com a qual falava das democracias. Ao mesmo tempo que apresentava as cidades pela sua grandeza, como "parteiras das democracias", refletia como as democracias "vinham de baixo", das menores e mais cotidianas interações possíveis. Juntando "o padeiro, a cidade e a democracia" em uma mesma sentença e cadência.

Acho que mais do que como um detetive, ele lidava com as cidades também como uma espécie de cientista, no que ele chamava de "laboratório". Ele esvicerava as cidades para ver o que as animava e, constantemente, indagava "o que diria a cidade se ela abrisse a boca"?

Ele também tinha a coragem de operar com aquilo que, errônea e frequentemente, é atribuído como de "perfumaria" para examinar as cidades e o urbano. Materiais perigosíssimos como: arte, música, literatura e poesia.

Talvez, a cidade fique menos suportável sem ele.

Mas, como disse João Guimarães Rosa, as pessoas morrem para provar assim que viveram. A sua ausência física, além da saudade, nos alerta para a potência da sua vida. Penso ainda que se a dor fosse maior do que a vida, os sujeitos não se aguentariam em si e muito menos em sociedade, as cidades faliriam e, assim, elas seriam insuportáveis de fato. O que eu sei, principalmente através do olhar dele, que não é verdade.

Obrigada por tudo, meu amigo.

Foi entre 1972 e 1974 que o escritor Vladimir Nabokov, considerado um dos maiores estilistas do século XX, escreveu seu último romance, Olha os Arlequins! Tenho aqui um exemplar em minha mesa. Já na casa dos setenta anos de idade e morando no Hotel Montreux Palace, na Suíça, o autor, que já havia enfrentado muitas perdas– o pai, assassinado em 1922 e o irmão, morto em um campo de concentração em 1945 – mantinha a ironia e a melancolia que caracterizaram a escrita de toda uma vida.

É em Olha os Arlequins! que ele conta que Vadim, enfrentando a morte de sua esposa, se vê na necessidade de se livrar de todos os objetos que um dia pertenceram a ela e que o deprimiam. Para ele, os objetos que ela tocou todos os dias adquiriam vida própria e o assombravam. Em Nabokov, a memória não se resolve no ato de recordar, mas penetra os objetos, as esquinas da casa, os móveis. Não se trata exclusivamente das coisas materiais, mas da coreografia silenciosa de presenças residuais, Impregnadas da vida de quem se foi.

Falar de Robert a partir de ironia e melancolia parece injusto. Não é melancolia que ele nos desperta. Tenho absoluta certeza de que a maior parte de nós o recorda a partir do afeto. E do que seria o afeto, do que seria se deixar afetar, do que seria ser tão profundamente tocado por alguma coisa que nos tornamos diferentes depois do encontro com ela.

Não trago Nabokov pela sua melancolia – nem trago Vadim para falar de assombrações nas coisas que Robert nos deixa. Aliás, antes de objetos – como os livros que ele nos emprestava, tão cheios de anotações – o que ele deixa é uma presença pulverizada em coisas onipresentes, como muros, calçadas e bancos de praça.

Todos os bancos são um pouco (ou um muito) os bancos de que ele falava. Todas as calçadas, as calçadas em que caminhava. Todos os parques são um pouco o Aterro do Flamengo. Robert nos afetou de maneira tal que a cidade – qualquer cidade, em qualquer lugar – é um pouco (ou um muito) a cidade que ele investigava. A cidade que ele teria prazer de investigar. A cidade que gostaríamos de investigar com ele do lado.

Vadim de Nabokov me faz pensar em como a permanência das coisas prolonga a vida de quem se perdeu. E, talvez justamente por isso, no privilégio que é saber que Robert sobrevive ao tempo. A cidade o tornou imortal.

Qualquer muro.

Qualquer calçada.

Qualquer banco de praça.

Nos vemos lá.

Em 2007, enquanto escrevia minha dissertação de mestrado em Arquitetura e Urbanismo, estudava uma importante praça de Florianópolis como lugar praticado, na perspectiva de Michel de Certeau, quando encontrei o livro Cidades Estreitamente Vigiadas: O Detetive e o Urbanista. Fiquei imediatamente encantada com o autor, Robert Moses Pechman.

Logo depois, viajei para Salvador para participar de um evento sobre arte e cidade — e foi incrível! Vi o professor Robert Pechman entrando na sala para me ouvir.

Por pura sorte, ou por um desses acasos criativos do destino, eu iria falar sobre a importância dos bancos lúdicos para uma cidade afetiva — e ele achava isso muito relevante (cidades, bancos e afetos!). Aquele encontro foi um divisor de águas para mim.

Marcamos, com um grupo de colegas do seminário, de nos encontrar no Terminal de São Joaquim, em frente ao Mercado Modelo, para pegar o ferry boat em direção à Ilha de Itaparica. No dia seguinte, estávamos lá — apenas nós dois.

Foi um dia sui generis. Robert, mesmo enfrentando dificuldades de saúde por conta do calor, manteve o bom humor e me guiou numa caminhada em busca de uma tal Fonte da Bica — segundo ele, um lugar mágico. Sua descrição era digna do realismo fantástico, e eu me deixei conduzir por ele nessa jornada quase mitológica em busca de uma fonte da juventude, ou algo assim.

Chegamos à fonte, que me pareceu muito bonita. Encontramos uma senhora que, em poucos minutos, nos contava que havia sido casada com um pintor chamado Miguel Ângelo — um argentino muito mulherengo que acabou por abandoná-la.

Naquele dia, nos tornamos amigos. Passamos a nos corresponder por meio do grupo de e-mail do Arte & Cidade. Depois, ele participou da minha banca de mestrado e escreveu uma arguição emocionante — gentil e até engraçada, com aquele jeito delicado de apontar minhas fragilidades conceituais.

Agora, remexendo nos e-mails, encontrei uma mensagem que talvez estivesse perdida — e lamentei, como se fosse possível voltar no tempo. Ele dizia:

“Ontem estive numa reunião no IPPUR e o processo do doutorado vai começar na segunda semana de novembro. A banca já está formada, e na minha avaliação, pelo que conheço dos membros, ela terá ouvidos e sensibilidade para temáticas como as tuas — o que já é um bom começo.

Tens então bastante tempo para elaborar o projeto. A hora que quiseres, me escreva para eu dar uma olhada e sugerir.

Eu gostaria muito que viesse fazer o doutorado no IPPUR.

(Robert, terça-feira, 02/06/2009, 08:38)”

Nunca enviei o projeto para o doutorado no IPPUR, mas ele se tornou meu orientador mesmo assim — orientador de fato, infelizmente não de direito.

Veja como são as coisas... Dizem que os vírus são malignos, mas, nesse caso, um vírus me reconectou ao Robert quando eu mais precisava, mesmo sem que eu soubesse. Afinal, não se manda vírus nem para os inimigos — quanto mais para grandes amigos.

O fato é que esse vírus angelical pousou na caixa de entrada do Professor Robert Pechman, que prontamente me respondeu, dizendo que não conseguia abrir o arquivo que eu teria enviado. Eu não entendia o que estava acontecendo, pois não havia enviado nada. Ainda assim, ele perguntou como eu estava — e eu desabei, contando sobre o momento difícil que atravessava.

Vivenciava uma situação delicada no ambiente acadêmico, que afetava diretamente meu trabalho e meu bem-estar. Robert, com sua generosidade habitual, me disse:

“Vou entrar de férias amanhã. Envie sua tese. Tenho muito interesse em te orientar.”

Ele leu atentamente, e me ajudou a reestruturar toda a tese — tanto que, na qualificação, apresentei um novo trabalho, que foi aprovado.

Viajei para Paris, uma das cidades-alvo do meu objeto de estudo — e também onde ele havia estudado. Seguimos nos correspondendo, e ele continuou me orientando com a mesma dedicação. Nos encontramos na Passages de Paris 9, para uma entrevista especial.¹

Quando voltei, defendi a tese e iniciei o pós-doutorado, supervisionada por ele. Juntos, pesquisamos a imagem da cidade.

Como amigo, adorava saber das minhas novidades românticas. Dizia:

“Como assim Zimermann? Como as coisas lhe acontecem?” — sua forma gentil de escutar e, de algum modo, viver um pouco através das minhas narrativas, já que sempre valorizou minha lente de artista. “Zimermann, você lê imagens!”, dizia ele.

Sendo assim, não poderia deixar de me arriscar nesta homenagem — tentando traduzir esse detetive do urbano com um breve conto. Acho que era isso que ele esperaria de mim.

A um detetive

Ele caminhava, girando sua elegante bengala de madeira.

Era sempre assim: saía de casa espreitando algo, como se sua mente se escondesse em alguma vitrine ou janela — só para vê-la passar diante de seus olhos.

Passavam os dias.

A mulher surgia e desaparecia.

A primeira vez que a viu, ele estava parado diante de uma banca de revistas.

Folheava um jornal, e o medo era divulgado em abundância.

Ele não a viu, mas a sentiu — como se ela também o vigiasse.

A mulher despertava muito cedo. Aliás, ela nem dormia…

Mas, para os olhos dele, surgia sempre às seis e vinte — horário em que saía de casa.

Era ela que se repetia... e, ao mesmo tempo, divergia.

Já não sabia mais onde terminava a mulher e onde começava a cidade.

Talvez ela fosse o próprio Rio.

Ou fosse a forma que o Rio encontrara para atraí-lo todos os dias.

Talvez ele a amasse.

Ou a temesse.

Caminhava entre postes, becos, vitrines com manequins vestidos ou desmontados, camelôs vendendo café com bolo, táxis e fumaça.

Seu andar exalava um cheiro de abismo, com gosto de missão.

A rua do Catete se abria à frente como a página de um romance.

Ele anotava:

“Há algo nela que não sei nomear.

Esconde-se como sombra de edifício antigo

e se revela pelo cheiro —

como poeira em calçada molhada em dia de chuva...”

Ou seja, a cidade ainda se esconde.

E em sua vigília, ele já duvida:

quem observa quem?

"Não vemos as cidades como são.

Vemos como somos."

1 ENTRETIEN AVEC ROBERT PECHMAN réalisé par Giovana ZIMERMANN Disponível em < https://www.apebfr.org/passagesdeparis/editione2014/articles/pdf/PP9_entretien.pdf > Acesso em: 26-06-25.

Sempre amei as cidades. Minha formação em Letras me levou a habitá-las de forma simbólica, a transitar pelas ruas da linguagem, pelas avenidas do imaginário, a escutar as poéticas urbanas sussurradas pela literatura. Era isso que eu queria estudar: as cidades do mundo e as cidades da palavra.

Lembro como se fosse hoje de uma grande descoberta, numa manhã de sexta-feira, no laboratório de informática da universidade em que estudava em Salvador, encontrei Robert — ou melhor, encontrei um texto dele: “Pedra e discurso: cidade, pedra e literatura”. Que texto! Denso, rigoroso, e, acima de tudo, poético. Ali ele afirmava:

“Para que a cidade haja, para que o petrificado se desencante como nos contos de fada, não basta com nomear o aglomerado de pedras, de cidade. É preciso mais do que dar-lhe um nome, é preciso construir-lhe uma história, revelar uma origem, eternizar uma memória. Soprar vida à cidade de pedra é insuflar-lhe a maciez de um discurso que quão dura a pedra é! Aí está pois a fórmula da bruxa para transformar "cidade de pedra” em pedras da cidade: inventar a cidade. Dizer do amontoado de casas, templos, monumentos, fortalezas, que são uma cidade, dar-lhe um sentido, traçar-lhe um destino. Trata-se de dar a essas formas físicas um enquadramento numa teia discursiva, de maneira tal, que a dureza da pedra não se reconheça mais na alma mineral, mas somente na lucidez do discurso”(PECHMAN, 1999)

Esse texto me acompanhou na graduação, no mestrado e no doutorado. Foi guia e bússola. A partir dele, passei a procurar tudo o que fosse assinado por Robert Moses Pechman.

Preciso me apresentar: sou Liliane Vasconcelos, uma leitora apaixonada pelas cidades — e pelas cidades que Robert desenhava com palavras. No mestrado, pesquisei Salvador no século XIX. E foi com “Cidades Estreitamente Vigiadas: O Detetive e o Urbanista” e “Olhares Sobre a Cidade” que construí meu olhar. Robert falava de um Rio de Janeiro em expansão, que se modernizava com vigor. Eu, por minha vez, olhava para uma Salvador que parecia se fechar em si mesma, presa à memória de ter sido a primeira capital do Brasil — essa lembrança que, por vezes, servia mais como âncora do que como vela.

Foi Robert, esse detetive das cidades, que me ensinou a pensar a cidade como enigma, como corpo e como linguagem.

Mas mais do que isso, Robert para mim era um poeta da cidade — porque seus textos teóricos, mesmo ancorados na análise urbana mais rigorosa, eram pura poesia. Ele falava das pedras como quem fala de gente. Fazia do urbanismo um ato de escuta e de escrita sensível. Cada linha sua era uma travessia entre a razão e o afeto, entre o mapa e a metáfora.

No doutorado, aquele autor que até então era apenas uma referência distante passou a ser uma presença viva. Escrevi-lhe um e-mail tímido, perguntando se ele aceitaria ser meu coorientador na minha pesquisa de doutorado. Eu não esperava resposta. Para mim, Robert era quase uma figura mítica, inacessível, envolta na aura dos grandes mestres. Mas ele respondeu. Com gentileza, com atenção, com interesse real na pesquisa. E assim começou uma amizade que cresceria com a mesma delicadeza com que ele tratava as cidades.

Fui ao Rio para realizar o doutorado-sanduíche com ele no IPPUR. Nos conhecemos pessoalmente numa tarde ensolarada no bairro do Flamengo-RJ. Falamos de tudo: da pesquisa, das cidades, da vida — e principalmente da vida nas cidades.

Acompanhei suas aulas, observei seu cuidado com as orientandas que chegavam à cidade como eu, cheias de dúvidas e sonhos. Foi ele quem fez questão de me apresentar à Giovana, recém-chegada também. Caminhávamos juntos: para as aulas no Fundão, para os seminários, as palestras, os filmes.

Éramos uma tríade: eu, Robert e Giovana — três corpos urbanos discutindo os desejos da cidade enquanto caminhávamos pelas ruas cariocas, unidos pela arte na cidade e pela cidade das artes.

Robert era esse elo: ponte entre o afeto e o rigor, entre o traço do urbanista e o verso do poeta.

Ele era as cidades — em todas as suas linguagens. Era o urbanista-poeta, o detetive urbano, o autor que decifrava muros e entrelinhas, o amigo generoso, o mestre que se faz memória.

O legado da sua obra ficará conosco.

Saudades eternas,

Lili

A arte de bagunçar com elegância. Para mim, essa era a prática de Robert: uma estética relacional, uma ética do encontro e uma forma de fazer política do conhecimento com riso, caos e delicadeza. Bagunçar com elegância era sua especialidade. Ele sabia desorganizar certezas com uma risada, derrubar silêncios com um comentário improvável, provocar sem hostilidade. Uma prática que era como ele: um pesquisador brilhante que, por vezes, parecia mais um anfitrião de botequim do que um professor universitário. E era justamente aí que morava sua elegância; no improviso afiado, no humor que servia de afeto, na ironia que abria espaço.

Professor e pesquisador dos afetos das e nas cidades, Robert recebia como uma porta escancarada, com o aviso não dito de que naquela casa se entrava inteiro — com as dúvidas, as inseguranças e os silêncios longos. Ao mesmo tempo, também se podia escutar no seu “sinta-se em casa” algo dito com um riso fácil, antes que alguém leve a sério demais, “entra logo antes que eu me arrependa.” Ou ainda: “Você é muito bem-vinda, mas não me venha com certezas prontas.” Sua hospitalidade, como ele, era cheia de dobras. Não era a do anfitrião impecável, mas a do acolhedor imperfeito, generoso e crítico. Uma hospitalidade com farpas, não para ferir, mas para lembrar que até a casa mais aberta precisa de linguagem viva.

Ensinar, para ele, era sempre troca e acolhida. Com o café que houvesse, mesmo o péssimo da cantina, com sarcasmo leve e com o prato fundo da escuta. Robert acolhia como quem cutuca para ver se a pessoa está viva. Gosto de pensar que a bagunça do encontro era sua técnica de desarmamento afetivo: cutucar antes de consolar, rir antes de rotular, provocar para fazer pensar. Robert cultivava a bagunça como política do cuidado, um cuidado que desarma. Afinal, para ele, a teoria só valia se tivesse cheiro de rua e tropeços, sem perder a poesia. Aprendi com Robert que a gente só aprende a andar tropeçando no meio-fio e que o medo de parecer ridícula era o que mais atrapalhava a produção de pensamento.

Talvez, a bagunça era também sua forma de resistência. Robert recusava a assepsia emocional das instituições acadêmicas. Esse mundo sério, para ele, era formal e frio demais — e os encontros, sérios demais para serem frios e formais. Preferia os encontros desajeitados, as reuniões despojadas, os textos com rasura. Criava ambientes em que o erro era permitido, desde que fosse dito em voz alta e com alguma graça. Ninguém precisava pedir desculpa por chorar, nem por falar demais. Só não podia falar bonito e vazio. Isso, sim, era falta de elegância. A elegância de Robert era dizer coisas sérias sem se esconder atrás de palavras que ninguém vive.

As cidades que ele sonhava e pesquisava eram feitas de contradições, calçadas partilhadas e quebradas, raízes e espontaneidades, histórias e estórias múltiplas. Bagunçar com elegância, para Robert, era o ofício de quem constrói conhecimento sem rigidez, crítica sem ferida e alegria sem anestesia. Era urbanismo afetivo. Era método de pesquisa. Era cuidado com o outro. Era, em última instância, uma forma de amar as cidades sem ser cúmplice de suas armadilhas.

Não sei como ele fazia para dar conta de tanta bagunça. Mas, se uma pessoa tímida chegasse hoje à universidade, ou ao mundo da pesquisa, dizendo não saber se pertence àquele espaço, posso imaginá-lo respondendo com um sorriso enviesado:

“Nem eu. Mas já que estamos aqui, vamos bagunçar com elegância.”

Ao mestre, com carinho,

Mariana Galacini Bonadio

Uma imensa lacuna, um vazio se alojou na minha alma, quando soube que estavas partindo. Estava em meio a magnificas férias. No dia em que você teve a primeira parada cardíaca, tínhamos conversado, como sempre por cerca de 17 minutos. Eu estava na praia/cidade de Positano, na costa amalfitana, na Itália.

Como sempre falamos um pouco de tudo: viagens, paixões, alegrias e muita besteira. Sim, besteira. Éramos dois idosos com almas juvenis, e sempre adorávamos falar de besteira ..... e nos ríamos um do outro, ou da vida e das limitações que tínhamos, mas que não nos impediam de viver com intensidade, sempre.

Empatia. Um dom que havíamos adotado, ao longo da vida. A habilidade de se comunicar, seja pela palavra falada, seja pela escrita era compartilhada. Você há décadas fascinava plateias com sua capacidade de tornar “pedra e concreto” em poesia.

Eu já amava a cidade, mas como seu discípulo e amigo, aprendi a olhar os espaços urbanos, com espirito crítico, percepção aguçada e muita poesia e música. Esta sensibilidade unia duas qualidades suas, seja a ciência, seja a arte.

Comecei a compreender através da sua palavra, e da sua percepção os segredos das cidades, que reúnem pressão, opressão e exploração do ser humano, com doses mágicas de poesia e de música.

Quantas vezes declamávamos letras de músicas, geralmente MPB, para ilustrar nossos papos e posições, humanas, políticas e geralmente afetivas.

Completamente apaixonado pela vida, pelos que o cercavam, pela arte, pela beleza do amor e do desejo. Como conseguíamos delirar em nossas falas. Muita nostalgia e memórias rolaram nas últimas décadas.

Relembre: somos amigos desde 1965, ou seja, sessenta anos. Nos conhecemos na machané de Mairiporã. E daí em diante foram os vai e vens da vida nos aproximando e distanciando, geralmente no Brasil, mas um breve tempo na terrinha, em Israel. Nestes ciclos tivemos maior ou menos proximidade, mas sempre conectados de alguma forma.

Cena 1. SP anos 1969/1971. Uma comuna de monitores do movimento juvenil Dror, em que você viveu três anos (já em 1968) e eu participei de dois. Amores, sonhos e idealismo de quem queria “mudar o mundo”, num idealismo anarquista, delicioso.

Cena 2 SP anos 1976/78 você, com a Marta, na Barão de Tatuí (Santa Cecília), me abriram um quarto de hospedes, e eu até podia trazer namorada. Muita amizade..... e gratidão.

Cena 3 anos 2011 eu sonhando com um pós doutorado na Europa, e meu amigo, já com experiencia em captação de bolsa e estágio pós doutoral na França já realizado, me orientou até que eu conseguisse. Foi magia, pois foram meses mágicos em Paris. Dicas precisas e pontuais.

Seu interesse em Judaísmo era interessante, pois se declarava “não judeu”, agnóstico e desvinculado de Israel e do Judaísmo. Mas levava sempre, eu, para papos cabeça. Num destes comecei a redigir um artigo, durante uma visita sua a Vitória.

Mas faltava algo e guardei o arquivo. Nova visita e uma caminhada com bengala na orla da Praia de Camburi, e me ajudou a rever e prosseguir com suas questões e dúvidas, densas e agudas. O artigo foi publicado e ficou muito interessante.

Amigo. Estou de luto, órfão e com um vazio imenso na alma. Mas feliz por que desfrutei de sua amizade, de sua parceria e inspiração e de momentos preciosos em tua companhia.

Estás e seguiras sempre comigo. Como a amizade não morre, seguirei “te ouvindo”, de dentro de minha alma (neshamá), pois deixaste dentro de mim sementes que transcendem a vida física.

Que Deus te receba em paz e mesmo que não acredites nele, te acolha com o amor que mereces.

Sergio (vulgo Santo André) A Feldman

Quando soube do falecimento de Robert, sabia que perdi (perdemos), um dos maiores historiadores do urbano. Robert foi minha banca de mestrado e doutorado e um interlocutor e amigo em diversos simpósios e viagens. Seu olhar sensível e polêmico era um chamado atento para as sensibilidades e subjetividades urbanas. Mais do que uma bibliografia, sua forma de olhar para a cidade era também um norte e uma inspiração. Robert foi responsável por grande parte da historiadora que sou.

Nesse dia o mundo acordou com menos poesia, menos literatura, como disse Margareth Pereira, também menos sensibilidade. Mas sua passagem aqui nos trouxe novas formas de olhar para as cidades, para a vida urbana, e também uma rede de afetos. Pechman era um defensor contumaz do encontro, da festa, do desejo de vida e do espaço público.

“O urbano é, antes de tudo, encontro”

que seu legado e seu olhar sigam vivos nos estudos urbanos.

que seja leve sua passagem.

Obrigada por tudo,

Suelen Caldas